IoT – Internet of Things, la rete delle cose – è l’acronimo più gettonato dell’anno. Le cose si integrano ai sistemi per dare informazioni di sé, profilare consumi, prevedere eventi, costruire catene causa-effetto, attivare automaticamente reazioni, accrescere la conoscenza sulla dinamica del mondo.

Di IoT si parla da tempo, il mio primo intervento è del 2010 e certo non ero una pioniera. Ma se allora le incertezze prevalevano, ora l’ambiente è maturo: miniaturizzazione, pervasività delle connessioni, IPV6, storage virtualmente infinito e sistemi di autoapprendimento sono diventati il substrato che sostiene la vitalizzazione di qualsiasi cosa dotata di un sensore, di un identificatore e della capacità di trasmettere dati.

Lungi dall’essere solo una delle tante comode innovazioni del recente passato, questo fenomeno sovverte paradigmi consolidati dell’organizzazione aziendale e sociale.

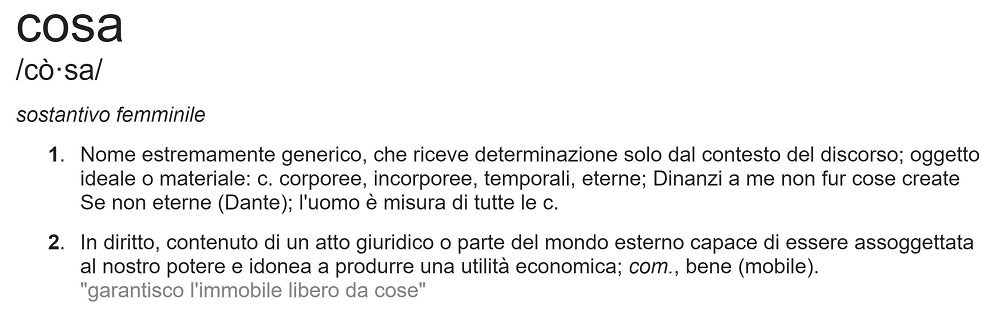

Le ‘cose’ non sono più oggetti passivi, da scrutare e interpretare, ma parlano con noi e tra di loro. Come persone singole siamo condotti ad un ruolo progressivamente reattivo, terminale di una catena di alert che lascia emergere, di ciò che avviene, solo quello che non era stato previsto.

Fino a ieri gli oggetti si emancipavano dall’azienda nel momento della vendita: la consegna, una cesura tra un prima e un dopo, tra un ‘mio’ e un ‘di altri’. Oggi cordoni ombelicali di informazione portano l’azienda ad essere dove il suo prodotto è. Il confine tra dentro e fuori, un tempo netto, assume una dimensione ed una complessità frattale, occupa uno spazio ‘tra’, implica presenza e corresponsabilità.